几个联想与几个回忆。

柏林三部曲

Though nothing will drive them away 尽管我们无缘相见 We can beat them,just for one day 但我们仍然可以向命运抗衡

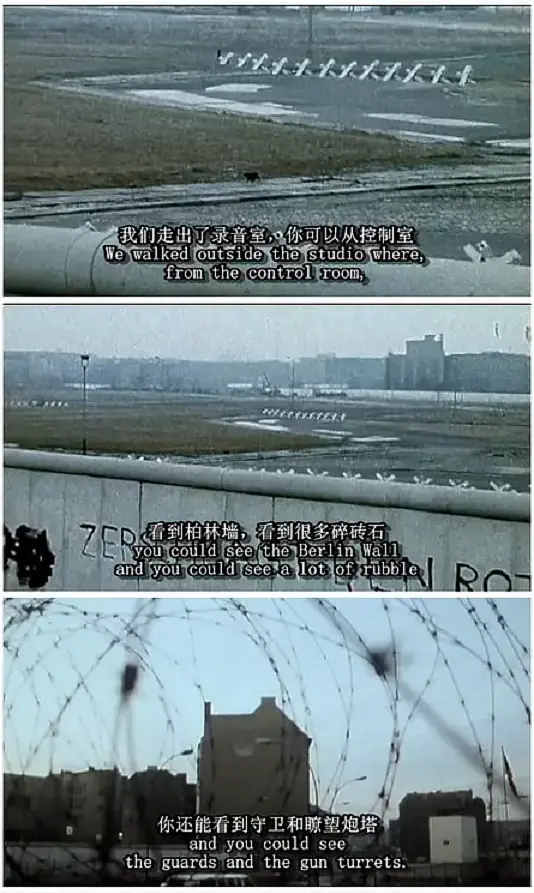

“容我这么说吧,我那时候和歌手Antonia Maass有点暧昧。她是专辑的女声歌手。我们走出了录音室,你可以从控制室看到柏林墙,看到很多碎砖石,你还能看到守卫和瞭望炮塔。正对着窗户下面,我们接了个吻。被David看见了,说,‘这就是第二节’。”

Standing, by the wall 我们站得笔直 紧贴高墙 And the guns, shot above our heads 头顶上空划过一声声枪响 And we kissed, as though nothing could fall 而我们亲吻 仿佛一切都不会坠落

“也许就因为要成全她,一个大都市倾覆了”

从浅水湾饭店过去一截子路,空中飞跨着一座桥梁,桥那边是山,桥这边是一堵灰砖砌成的墙壁,拦住了这边的山。柳原靠在墙上,流苏也就靠在墙上。一眼看上去,那堵墙极高极高,望不见边。墙是冷而粗糙,死的颜色。她的脸,托在墙上,反衬着,也变了样——红嘴唇、水眼睛、有血、有肉、有思想的一张脸。柳原看着她道:“这堵墙,不知为什么使我想起地老天荒那一类的话。……有一天,我们的文明整个的毁掉了,什么都完了——烧完了、炸完了、坍完了,也许还剩下这堵墙。流苏,如果我们那时候在这墙根底下遇见了……流苏,也许你会对我有一点真心,也许我会对你有一点真心。”

“我想被完完全全地爱一次,一次就够”

火灾过去后,绿子显得疲惫不堪,她身体有气无力,目光呆滞地望着远方的天空,几乎不再开口了。

“累了?”我问。

“不是累,”绿子说,“只是好久都没这么放松身体了,呼地一下子。”

我看看绿子的眼睛,绿子也看看我的眼睛。我搂过她的肩,吻住她的嘴。绿子只是肩头稍微抖动了一下,旋即软绵绵地闭上眼睛。约有五六秒,我们悄无声息地对着嘴唇,初秋的阳光把她眼睫毛映在脸颊上,看上去在微微发颤。

那是一个温柔而安稳的吻,一个不知其归宿的吻。假如我们不在午后的阳光中坐在晾衣台上喝着啤酒观看火灾的话,那天我恐怕不至于吻绿子,而这一心情恐怕绿子也是相同的。我们从晾衣台上久久地望着光闪闪的房脊、烟和红脑袋蜻蜓,心情不由变得温煦、亲密起来,在无意中想以某种形式将其存留下来,于是我们接了吻。就是这种类型的吻。当然,正像所有的接吻一样,我们的接吻也不是说不包含某种危险。

“地下丝绒”

月亮,倒映在河面上。

“转眼就结束了呢。”

天使说。

“嗯,我看起来会不会怪怪地啊?”

“电影吗?”

“嗯,怪吧?”

“不是……”

我正想说很美啊,可喉咙干涩,发不出声音。沿河小道上有个装着跷跷板和秋千地小公园。我们俩并排坐在秋千上,秋千晃动发出地嘎吱声比吉米·佩吉地吉他旋律听上去更令我遐想连篇。

“矢崎同学,我总觉得你像哪个人,今天总算知道了。”

“谁?”

“中原中也。”

我的脑子一片混乱,中原中也到底是何许人也,一时半会想不起来。有这么一号演员么?从来没人说我长得像演员,这才想起他是个诗人,一个早逝的诗人。

“我说。”

我强忍着快要裂开的胸口,决定说出一直想说的话。

“你接过吻么?”

天使笑了。我太难为情了,从头顶一直红到脚趾。天使慢慢止住笑,正视着我摇了摇头。

“很奇怪么?”

她说。

“大家是不是都接过吻呢?”

不晓得。我只能这么白痴地回答。

“我没接过吻。虽然没有过,却喜欢迪伦、多诺万他们的那种情歌。”

说着,天使闭起眼睛。秋千停了。快点快点快点快点快点,我的心脏剧烈跳动。我从秋千上下来,站到天使面前。发抖的不单单是膝盖,整个身体就像配合着河面摇晃的月亮一起颤抖,呼吸困难到居然想逃。我蹲下身子,注视着天使的唇。心想,我好像从未看过形状长成如此不可思议的活物。这美丽的活物,在月亮与街灯微弱的光线下呈现粉红色且呼吸着,还微微颤抖着。我实在没有触碰它的勇气。

“松井。”

被我这么一叫,天使睁开了双眼。

“冬天,我们去海边吧。”

我好不容易才想出这么一句。

天使微笑着点点头。

《69》的这一页上,我写下的是“笨蛋!笨蛋!大笨蛋!”

我花去整个青春试图去理解渡边和绿子在阳台上的这一个吻。不早一瞬,也不迟一秒。在有些日子里我仿佛体会到了什么,又似乎只是梦幻泡影罢了。

秋天快乐。

Last modified on 2019-10-13